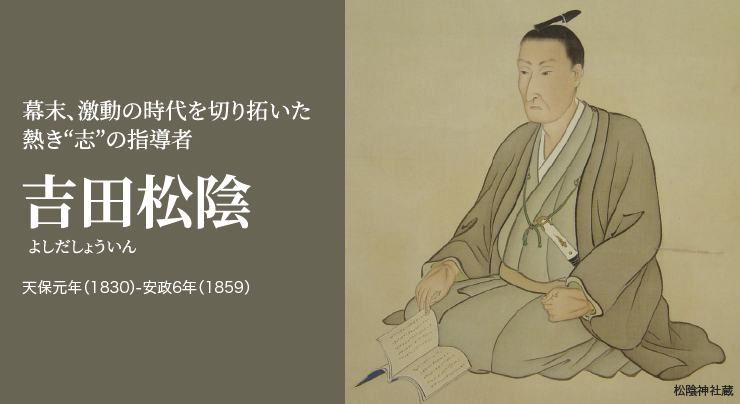

幕末動乱の時代に生を受け、「至誠」を貫き通し、勇敢に行動した吉田松陰。松下村塾で多くの志士を育て、松陰は29歳という若さで亡くなりますが、その“志”は塾生たちに受け継がれ、明治維新の原動力となりました。

「至誠而不動者未之有也」

(至誠にして動かざるはいまだこれ有らざるなり)

松陰の短くも激しい生涯を振り返ります。

萩市松本村に生まれ、兵学師範の吉田家を継ぐ

松陰は、萩藩士

- 玉木文之進旧宅

- 玉木文之進はここに私塾「松下村塾」を創設し、近所の子弟を教育するとともに、松陰を一人前の兵学者へと育てあげました

兵学を修業、わずか11歳でお殿様に 御前講義 !

兵学は、用兵や戦術などを研究する学問で、江戸時代には儒学とならぶ武士の基礎学問でした。まだ幼かった松陰は周囲の人々から英才教育を受け、10歳のときに藩校明倫館の兵学師範として教壇に上がります。松陰は秀才と噂され、11歳のときには藩主・

松陰は、19歳で兵学師範として独立し、藩校明倫館で本格的に教授を行いました。

- 旧萩藩校明倫館

- 享保4年(1719)に5代藩主毛利吉元が毛利家家臣の子弟教育のために開いた藩校。それから約130年後、13代藩主毛利敬親の代に現在地に移転拡大し、15,184坪もの敷地内に学舎や武芸修練場、練兵場などがありました。

現在は、槍・剣道場の「有備館」や遊泳術や水中騎馬が行われた「水練池」などが見学できます

歩いた距離は13,000km!全国遊歴の旅へ

欧米列強の存在を知り、日本の将来に強い危機感を覚えた松陰は、日本全国の遊学を決意します。当時、日本の沿岸には外国船が多く出没していたため、外国船に対する防備の状況を調べる必要があると思い、日本各地をまわることにしたのです。

21歳のときに藩から諸国修業を許され、九州を皮切りに全国を遊歴し、各地の知識人と交流しました。北は青森、南は長崎まで5年足らずの間に歩いた距離は13,000kmにもおよびました。

黒船来航! 海外密航を試みる

嘉永6年(1853)、米国のペリーが軍艦4隻とともに浦賀(神奈川県)に現れ、日本に開国を求めます。黒船を見て衝撃を受けた松陰は、直接自分の目で海外の実情を確かめたいと考えました。

翌年の安政元年(1854)、同志の

- 松陰誕生地にたたずむ松陰像

- 松陰誕生地は、団子岩という市内を一望できる高台にあり、そのそばに松陰と金子重之助の像が立っています

野山獄でも勉強、 たくさんの本を読む

海外渡航禁止令を犯した罪により、松陰は野山獄に投じられますが、学問に対する意欲は旺盛で、日々読書にいそしみました。野山獄にいた1年2ヶ月の間に読んだ書物は600冊以上にのぼります。

また、読書に励むかたわら他の囚人たちと交流し、松陰が「孟子」を講義する一方、俳諧や書道などそれぞれが得意とする分野を囚人たちから教わりました。その時、孟子の教えである「国家にとって最も大切なのは民である」との言葉に改めて感激し、その志と幕府の政策との落差に悲しみ、尊王攘夷思想に傾倒していきました。

- 野山獄跡

- 密航の罪で初め江戸・伝馬町獄に入れられましたが、後に故郷・萩にある野山獄へ移送され、ここで1年間ほど囚われの身となりました

松下村塾を継ぐ

安政2年(1855)松陰は獄を出て、実家である杉家に幽閉の身となりました。野山獄で行っていた獄中講義が評判となり、松陰のもとに、親類や近所の若者たちが松陰の教えを請いに集まってきました。そこで松陰は講義を始め、のちに松下村塾を主宰することになります。

- 吉田松陰幽囚ノ旧宅【世界遺産】

- 実家・杉家にある幽囚室。わずか3畳半あまりの部屋で、初めはここで家族や親族たちを相手に講義をしていましたが、近所の子どもが集まってくるようになったので、実家の物置小屋を改造し、叔父の始めた「松下村塾」の名を引き継ぎました。

ここでは、身分や階級にとらわれず誰でも学ぶことができ、時間割もない自由な雰囲気の中で、塾生が来れば昼夜を問わず授業が始まりました。松陰は塾生一人一人の個性を尊重し、その能力を伸ばすよう指導しました。また、書物の解釈にとどまらず、時事問題を題材にした活発な議論も行われました。

松下村塾で教えた期間はわずか1年あまりでしたが、90余名もの塾生たちを育て、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山県有朋など、やがて明治維新の原動力となる人材を育て上げました。

松下村塾での教育

第一に、人生において最も基本となる大切なことは「志」を立てることである。そのためには、まず私利私欲を除いた心で、一体自分がこの世で何ができるか、何をすべきか真剣に考えなさいと松陰は説きました。

また、講義においては、ただその意味や解釈にとらわれるのではなく、必ず世の中で起きている実際の問題と関連づけて、皆と議論するような形を採りました。塾内に「

- 松下村塾【世界遺産】

- 松下村塾の評判は萩じゅうに広まり、8畳1間の講義室だけでは手狭になったため、松陰みずから塾生たちとともに廃材をかき集めて建増しをし、現在の形となりました

幕府政治を批判、再び野山獄へ

松下村塾で若者の指導にあたっていた松陰のもとに、重大ニュースが飛び込んできました。それは、幕府が朝廷に無断で、日米修好通商条約に調印したことです。松陰は、幕府の外交政策を批判する意見書を藩に提出するなど、次第に言動がエスカレートしていきました。

藩の重役は、幕府に対して遠慮し、松陰の自由勝手な発言を許してはならないと判断します。そのため松陰は再び野山獄に入れられることになりました。

松陰は、外国の脅威に抗えない幕府や、日和見の藩に見切りをつけ、庶民の中から志のある者が立ち上がるべきだと「

江戸で処刑される

徳川幕府大老の井伊直弼は「安政の大獄」で、幕府政治を批判する人々を取り締まります。松陰にもその疑いがかけられ、江戸へ送られることになりました。萩の町をはなれ、町はずれにある「涙松」にさしかかった時、松陰は名残惜しげに萩城下を眺め、一首の歌を詠みました。

かえらじと

- 涙松跡

- ここは萩のまちを見おろす丘の上で、市街地を望むことのできる最後の場所でした。人々はここで松並木の間に見え隠れする萩を見返り、別れを惜しんで涙し、また帰った時には嬉し涙を流したということから、いつしか「涙松」と呼ばれるようになりました

江戸へ送られた松陰は、幕府から取調べを受けます。そこでも松陰は自分の意見が正しいと信じ、幕府への批判を堂々と述べます。松陰は「至誠」を貫き通し、安政6年(1859)29歳という若さで刑場の露と消えました。

処刑される前日、松陰は遺書「

二十一回猛士 ※3

「私が死んでも、国を思う私の気持ちだけは永久に残しておきたい」という歌から始まる留魂録は、門下生・塾生たちへの遺書であり、そこに込められた松陰の意思は志士たちに受け継がれ、やがて倒幕への原動力となりました。

- 吉田松陰の墓および墓所

- 墓所には、実家の杉家をはじめ、吉田家や門下生らの墓があります。松陰の墓の前には、高杉晋作、伊藤博文などが寄進した水盤や花立などが供えられています

- ※1 飛耳長目(ひじちょうもく)

松陰は、塾生を教える中で特に「飛耳長目」を大事にしました。「耳を飛ばし目を長くして、できるだけ多くの情報を入手して将来への見通し、行動計画を立てなければならない」という情報の必要性を説いたものです。 - ※2 草莽崛起(そうもうくっき)

「草莽崛起」とは、役人ではなく草の根に隠れている民間の志ある人が奮いたち、日本を変革するために立ち上がることで、松陰の強い意志は松下村塾生たちに影響を与えました。坂本龍馬も影響を受けたといわれています。 - ※3 二十一回猛士(にじゅういっかいもうし)

ある日、松陰は野山獄中で夢を見て、 自分のことを『二十一回猛士』と呼ぶようになりました。

実家である杉の字をばらばらにすると、十、八、彡(三)となり、これらの数字を足すと二十一になります。

また、吉田の字をばらばらにすると、十一、口、口、十となり、数字を足すと二十一、口と口で回となります。

さらに「猛士」についても、自身の「寅次郎」という通称から、寅=虎、虎は勇猛であることから、つまり自分は「二十一回」の「猛」を行う「士」であると考え、この夢から号を「二十一回猛士」と決めたのです。

松陰はこれまで、藩の許可を得ずに東北地方へ遊学に出かけ(脱藩)、意見書をまとめて藩主へ上申し(武士以外の上申はご法度)、また外国密航を企てるなど、三回大きなことを成しました。しかし、二十一回猛士であるからには、まだあと十八回はふるいたってやるつもりであると、さかんな意気をあらわしたのです。

2015年大河ドラマ「花燃ゆ」

平成27年(2015)大河ドラマ「花燃ゆ」は、吉田松陰の妹・文(ふみ)の生涯が描かれました。

松陰先生のことば朗唱

地元の小学校では、松陰先生のことばを毎朝そろって朗唱しています。朗唱文は、各学年の学期ごとに決めてあり、最初の一年生一学期に覚えることばは、「今日よりぞ 幼心を打ち捨てて 人と成りにし 道を踏めかし」(今までは、親にすがり甘えていたが、小学生となった今日からは、自分のことは自分でし、友だちと仲良くしよう)。

市内循環バス(東回り)の愛称が「松陰先生」

萩市内をぐるぐる巡る観光にも便利な「萩循環まぁーるバス」。松陰神社や松陰誕生地方面をまわる東回りバスは、“松陰先生”という愛称で親しまれています。ちなみに、城下町方面をまわる西回りバスは“晋作くん”と呼ばれています。