城跡や武家屋敷の町並みが残る「萩城下町(城跡・旧上級武家地・旧町人地)」や、近代化を目指した「萩反射炉」「恵美須ヶ鼻造船所跡」「大板山たたら製鉄遺跡」、吉田松陰が主宰し多くの志士を輩出した「松下村塾」を巡るコースです。

◆明治日本の産業革命遺産(萩の5資産)

https://www.hagishi.com/spots/sekaiisan/

※下記コース内の時間表示は移動にかかる時間のみを表記しています。施設の観覧時間、ガイドによる案内の時間は含まれておりません。

-

START

-

萩・明倫学舎(世界遺産ビジターセンター)

映像やパネル、レプリカの展示などで、世界遺産を楽しく学べます

萩・明倫学舎2号館にある「世界遺産ビジターセンター」では、2015年世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」について紹介しています。

8県11市にわたる23の資産の中で近代化の原点といわれる萩の5資産について、映像やパネル、レプリカの展示などで楽しく学ぶことができます!- 萩循環まぁーるバス西回り「萩・明倫センター」バス停より22分、「萩城跡・指月公園入口・北門屋敷入口」バス停下車、徒歩5分

-

萩城跡指月公園【 萩城下町(城跡)】

萩藩の政治・行政の中心であった「城跡」

「城跡」は、西南雄藩の一つである萩藩の政治・行政の中心であり、産業化や西洋技術の導入についての政策形成の場でした。萩藩13代藩主・毛利敬親が萩反射炉や恵美須ヶ鼻造船所の建設を決定するなど、近代産業化のきっかけを作りました。

萩城は萩藩を治めた毛利氏の居城であり、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめています。園内には天守跡、万歳橋、東園などの旧跡があります。

◆「萩・世界遺産バーチャルアドベンチャー」

VRで萩城天守を再現しています!

https://www.hagishi.com/post-446/- 約15分

-

口羽家住宅【 萩城下町(旧上級武家地)】

藩の重臣たちの屋敷が建ち並んでいた「旧上級武家地」にある武家屋敷

「旧上級武家地」は、萩城と外堀の間で藩の重臣達の屋敷が建ち並んでいたエリアで、「城跡」とともに萩藩の政治・行政の中心地で産業化についての政策形成の場でした。武士と町民の暮らす区域は厳格に区別され、当時の身分制、社会経済構造などをよくあらわしています。

口羽家は永代家老に次ぐ家柄の萩藩寄組士。口羽家住宅は、萩城下に残る上級武士の屋敷としては古く、萩に現存するものとしては最も雄大な規模の長屋門があります。- すぐ

-

堀内鍵曲【 萩城下町(旧上級武家地)】

行き止まりかと錯覚するような城下町特有の街路

鍵曲(かいまがり)は、左右を高い土塀で囲み、道を鍵の手(直角)に曲げた、見通しのきかない独特な道筋です。旧上級武家地である堀内地区にあり、城下町特有の街路の姿を残しています。

鍵曲は、重要伝統的建造物群保存地区である「堀内地区」と「平安古地区」の2ヶ所あります。土塀から夏みかんの黄色い実がのぞく萩らしい風景を見ることができ、人気のスポットです。- 約10分

-

萩博物館【 萩城下町(旧上級武家地)】

幕末維新関連の資料や萩の文化、自然を紹介

萩開府400年の記念日である平成16年11月11日に開館。萩の歴史・文化発信拠点として、吉田松陰、高杉晋作をはじめ幕末維新関連の実物資料を展示するほか、迫力ある生物標本や、世界遺産の構成資産である萩城下町に関する資料、懐かしいくらしの道具類などを公開しています。館内には、萩の素材を使った料理が食べられるレストランやお土産ショップもあります。

建物や外観は、敷地が旧萩城三の丸にあたる堀内伝統的建造物群保存地区内にあることから、かつてこの地区内にあった規模の大きい武家屋敷の特徴にならっています。- 約4分

-

菊屋家住宅【 萩城下町(旧町人地)】

「旧町人地」にある萩藩御用商人の住宅

「旧町人地」は、中・下級の武家屋敷や町屋が軒を連ねていたエリア。職人や商人などが住み、城下町やその周辺で営まれていた商業活動や小規模工業を基盤とした当時の伝統的経済の姿を示しています。

萩藩の御用商人を務めた菊屋家。屋敷は江戸初期の建築で、現存する商家としては最古の部類に属し、400年の歴史があります。主屋をはじめ5棟が国指定重要文化財に指定されています。

菊屋家の土塀がつづく道は「菊屋横町」とよばれ、白壁となまこ壁の美しい通りで“日本の道100選”に選ばれています。萩城下町を代表する風景として親しまれています。- 約3分

-

木戸孝允旧宅【 萩城下町(旧町人地)】

桂小五郎の名でも知られる ”維新の三傑” 木戸孝允

西郷隆盛、大久保利通と並び「維新の三傑」と詠われた木戸孝允、別名 “桂小五郎” の旧宅。焼き杉を使用した黒板塀が続く江戸屋横町のなかほどにあります。

安政2年(1855)に、木戸孝允(桂小五郎)が軍艦建造の意見を藩に提出します。これらを受け、翌年には当時の萩藩主・毛利敬親が洋式軍艦を建造することを決定し、丙辰丸(へいしんまる)・庚申丸(こうしんまる)の2隻の西洋式帆船が建造されました。- 約10分

-

萩・明倫センターバス停

- 萩循環まぁーるバス東回りで23分、「萩反射炉」バス停下車、徒歩すぐ

-

萩反射炉

鉄製大砲の鋳造を目指して試作的に築造された金属溶解炉

西洋式の鉄製大砲鋳造を目指した萩藩が、安政3年(1856)に建設した反射炉の遺跡で、煙突にあたる部分(高さ10.5m)が残っています。萩反射炉は試験炉としての性質をもった、当時の試行錯誤による産業化を示す資産です。

反射炉の遺構が現存するのは、静岡県伊豆の国市の韮山反射炉と鹿児島市の旧集成館、萩市の3ヶ所のみです。- 約15分

-

恵美須ヶ鼻造船所跡

萩藩における洋式軍艦の建造に先駆的な役割をはたした造船所の跡

萩藩が安政3年(1856)に設けた造船所の遺跡で、幕末に萩藩最初の洋式軍艦「丙辰丸(へいしんまる)」(全長約25m)、「庚申丸(こうしんまる)」(全長約43m)という2隻の西洋式帆船を建造しました。「丙辰丸」の建造には、大板山たたらの鉄が使用されました。

幕末に建設された帆船の造船所で、唯一遺構が確認できる造船所跡です。現在も当時の規模の石造堤防が残っています。

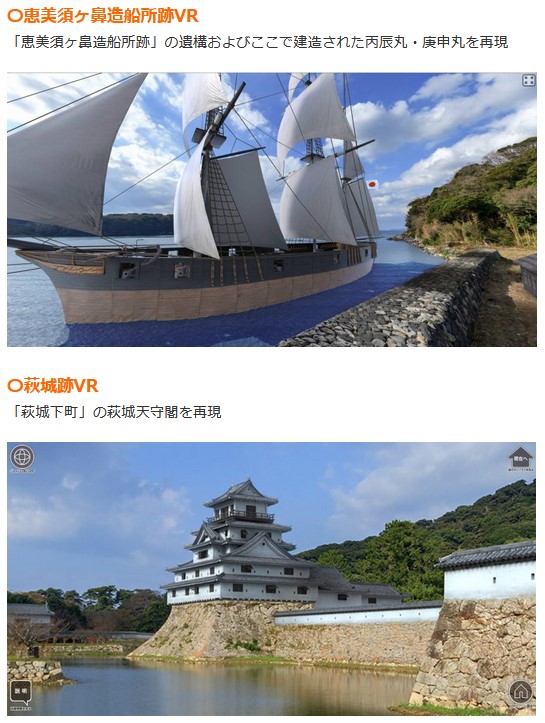

◆「萩・世界遺産バーチャルアドベンチャー」

VRで恵美須ヶ鼻造船所跡の遺構および、ここで建造された丙辰丸・庚申丸を再現しています!

https://www.hagishi.com/post-446/- 萩循環まぁーるバス東回り「萩反射炉」バス停より24分、「松陰神社前」バス停下車、徒歩すぐ

-

松下村塾

松陰が主宰し、門下生たちと昼夜を問わず熱い議論を交わした私塾

明治維新の先覚者・吉田松陰が主宰した私塾。松陰は海防の観点から工学教育の重要性をいち早く提唱し、自力で産業近代化の実現を図ろうと説きました。木造瓦葺き平屋建ての建物がそのまま残っています。

高杉晋作や、「長州ファイブ」の一人である伊藤博文など、松陰の教えを受け継いだ塾生らの多くが、のちの日本の近代化・工業化の過程で重要な役割を担いました。- 車で約40分

-

大板山たたら製鉄遺跡

日本の伝統的な製鉄方法であるたたら製鉄の遺跡

たたら製鉄は、鉄の原料である砂鉄と燃料の木炭を炉に入れ、鞴(ふいご)を用いて行われていました。建物跡などの遺構が露出した形で整備されています。

恵美須ヶ鼻造船所で建造した1隻目の西洋式帆船「丙辰丸(へいしんまる)」を建造する際に、大板山たたらで製鉄されたものが船釘などに利用されました。

※大型バスの通行が困難なため、乗換えバス(マイクロバス)を運行します【大型バス専用】

https://www.hagishi.com/post-406/ -

GOAL

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」について楽しく学ぼう!

萩・世界遺産バーチャルアドベンチャー

VR(バーチャルリアリティ・仮想現実)技術を活用し、現存していない恵美須ヶ鼻造船所跡の遺構や萩城天守などを高精度CGにより再現!

スマートフォンやタブレットPCにより、萩に存在した世界遺産の風景を眺めることができ、往時の様子をわかりやすく体感していただけます。(下の写真はCG画像です)

・萩城跡VR

・恵美須ヶ鼻造船所跡VR

・大板山たたら製鉄遺跡Movie

⑪は萩中心街より北東の福栄エリアになります